Blog für klassische Musik und mehr! ...seit 2003

Chris Cornell - ScreamAchtung! Giftig!!!von Rainer Aschemeier • 9. August 2010 Auf dem Cover von „Scream“ zerdeppert Chris Cornell eine E-Gitarre. Doch wer hätte gedacht, dass das ernst gemeint ist und sich der Inhalt der Verpackung wie eine Art Eminem goes Rock anhört??? Katastrophe!!! Katastrophe!!! Katastrophe!!! Backspacervon Rainer Aschemeier • 9. August 2010

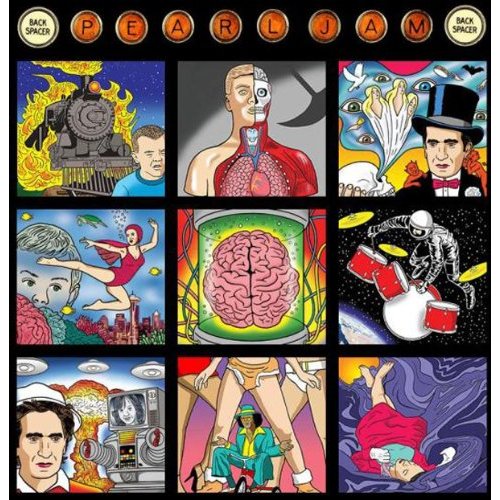

Schon seit längerer Zeit liegt es mir am Herzen, die Pearl Jam-Diskographie, die seit den Anfangstagen unserer Homepage zum festen Inventar gehört, auf aktuellen Stand zu updaten. Endlich finde ich hier die Zeit. Mit „Backspacer“ veröffentlichte das Grunge-Urgestein anno 2009 bereits ein Album, das wohl an keinem vorbei gegangen sein dürfte, dem gute Rockmusik am Herzen liegt. Mit „The Fixer“ hatte man sogar nach e w i g e n Zeiten mal wieder einen veritablen Single-Hit landen können. Selbiges „The Fixer“ kann wohl auch guten Gewissens als einer der besten Pearl Jam-Songs seit mindestens „Vitalogy“, wenn nicht sogar „Vs.“ verbucht werden. Warrior Soul - Destroy The War MachineKory Clarke endlich wieder politisch unbequemvon Rainer Aschemeier • 29. Mai 2010 Nach dem letzten – und wohl besten – Album in der Karriere der Kultband Warrior Soul im Jahre 1994 war es doch relativ still geworden um Frontmann Kory Clarke. Clarke, der Ende der 1980er angetreten war, um mit Warrior Soul eine spektakuläre und von Beginn an politisch äußerst unbequeme Mischung aus „Iggy Pop meets Heavy Metal“ auf’s Parkett zu legen, gehört schon lange zu den kultisch verehrten Größen des Undergrounds. Scott Matthews - ElsewhereVon vorbeiziehenden Fremden und einem echten Gott des Rocksvon Rainer Aschemeier • 24. August 2009 Nicht nur die Melodieführung sondern auch die erstaunlich wandlungsfähige Stimme des Singer/Songwriters klingt wie eine höchst reizvolle Melange aus dem sanften Melancholieschmelz von Nike Drake und der kraftvollen Sonorität von Pearl Jam’s Stilikone Eddie Vedder. In den hohen Passagen schimmert dann tatsächlich Jeff Buckley durch und gerade dann, als man auch noch eine Imitation von Robert Plant zu hören glaubt, stellt man beim Blick ins CD-Booklet von „Elswhere“ fest: Mein Gott, er isses! Filter - The Very Best ThingsLeicht Gestörte leben längervon Rainer Aschemeier • 6. Juni 2009 Als 1995 Filters Debütalbum „Short Bus“ erschien, hätte ich alles Mögliche erwartet, aber nicht, dass ich 14 Jahre später einmal ein „Best Of“-Album dieser Band in Händen halten würde. Pearl Jamvon Rainer Aschemeier • 29. Juni 2006 Vier Jahre gingen ins Land, seit dem hervorragenden „Riot Act“-Album. Wirkte das letzte Werk vom optischen Eindruck her eher düster, so überrascht das neue Werk vor allem durch zwei äußere Merkmale: 1.: Der Titel des Albums ist schlicht „Pearl Jam“ betitelt. 2.: Das Cover zeigt eine halbierte Avocado (!). Spielen Pearl Jam damit etwa auf das Denkvermögen von George W. Bush an? Tenvon Rainer Aschemeier • 1. Oktober 2003 Als harter Rock Anfang der 1990er Jahre in der Krise war, richteten sich die Augen auf eine Stadt im äußersten Nordwesten der USA: Seattle. Hier hatten bereits seit einigen Jahren Independent Bands versucht, dem üblichen Rock-Einerlei zu entgehen. Seattle war keine farbenfrohe Hollywood-Metropole wie Los Angeles, Seattle war grau und regnerisch, ein bisschen vergessen und ganz bestimmt nicht der Ort wo man eine Revolution der Rockmusik vermutet hätte. In dieser Stadt also entstand aus verschiedenen Vorgängerbands (darunter u.a. Mother Love Bone und Green River) die Formation Pearl Jam. Zusammen mit Nirvana waren sie die ersten, die Einflüsse von Siebziger Jahre-Rock, Independent und Wave sowie Punk zu einer Einheit verschmolzen. Dieser Sound sollte fortan als „Grunge“ von sich reden machen. Das Debüt von Pearl Jam war beiderseits des Atlantiks ein Riesenerfolg. Besonders aber in den USA, wo „Ten“ 1992 auf Platz 2 der Charts schoss. Das Album war ein Parforceritt, ein nie da gewesener Geniestreich einer jungen Band, die bereits mit ihrem Debüt einen mit Hymnen gespickten Klassiker vorlegte. Nicht weniger als drei Hitsingles wurden aus dem Album ausgekoppelt und man fragte sich woher die kreative Energie dieser Bande von Großstadt-Provinzlern stammte, die Legenden wie „Once“, „Jeremy“, „Garden“ und insbesondere das getragene „Alive“ am Fließband abzuliefern schien. Bereits kurz nach dem Erscheinen von „Ten“ war klar, dass das Album in die Rockgeschichte eingehen würde. Pearl Jam hatten sich selbst die Messlatte für alles Kommende extrem hoch gelegt. Einhergehend mit der Veröffentlichung des Albums wurden die Mitglieder der Band über Nacht zu Stars der Jugendkultur. Unzählige Poster und Devotionalien, sowie eine schier nicht enden wollende Tournee quer durch die Vereinigten Staaten machten Eddie Vedder, Stone Gossard, Mike McCready, Jeff Ament und Dave Abbruzzese, kurz Pearl Jam, zu den Helden der sog. „Generation X“. Besondere Kennzeichen: Ausgeprägter Weltschmerz, lässig um die Hüfte geschlungenes Karo-Hemd und kritische Haltung zur damaligen Regierung von George Bush Sr.. Auch aus heutiger Sicht wirkt „Ten“ keineswegs wie ein Trendprodukt, sondern hat auch über zehn Jahre nach seinem Erscheinen nichts von seiner Faszination verloren. Ein wahrer Klassiker der Rockgeschichte, auch wenn man im Lauf der Zeit einige unausgereifte Arrangements entdeckt, die man seinerzeit kommentarlos schluckte. „Ten“ steht noch immer über den Dingen und bleibt Pearl Jam’s bis heute bestes Album, dies sei vorweg genommen. Vs.von Rainer Aschemeier • 1. Oktober 2003 Nach dem Megaerfolg von „Ten“ zu beiden Seiten des Atlantiks warteten die jungen hungrigen Grunge-Fans auf neues Futter von ihren Vorzeigestars Pearl Jam. Obwohl die Musik von „Vs.“ von vielen Fans eher reserviert aufgenommen wurde, wurde es Pearl Jam’s bis dato erfolgreichstes Album und die erste Nr. 1-Platzierung in den Billboard-Charts. „Vs.“ zeigte eine wesentlich besser eingespielte Band. Offenbar hatte sich die Routine die sich während der Mammuttournee zur Promotion des „Ten“-Albums eingestellt hatte durchweg positiv ausgewirkt. Im direkten Vergleich mit „Ten“ merkte man der Band an, dass sie musikalisch, sowohl was die Ideen aber auch was die spielerischen Fertigkeiten angeht, gewachsen war. Dazu kam eine weitere produktionstechnische Glanzleistung von Producer Brendan O’Brian. So dürfte „Vs.“ noch heute das Pearl Jam-Album mit dem besten und kraftvollsten Sound sein. Was die Massen von Fans seinerzeit irritierte, war, dass „Vs.“ keine Hymnen lieferte, so wie man es wohl erwartet hatte. Während es mit Songs wie „Daughter“, „Glorified G.“ und „Go“ wieder reichlich Material zum Abrocken und melancholischen vor sich hindeprimieren gab (und immerhin Material für drei erfolgreiche Hitsingles), vermisste man doch den hymnischen Charakter von Songs wie „Alive“ oder „Jeremy“, die das erste Album so besonders hatten erscheinen lassen (als Hymne könnte man auf „Vs.“ am Ehesten noch die Single „Dissident“ durchgehen lassen). „Vs.“ war jedoch ein deutliches Statement einer Band, die sich mit diesem Album als (im positiven Sinne gesprochen) gewöhnliche Rockband outete. Während viele Grunge-Acts ihren ersten Gehversuche keine gleichwertigen musikalischen Leistungen entgegenzusetzen hatten, bekannten sich Pearl Jam zu Authentizität und Einfachheit und, ganz wichtig, lieferten keinen Abklatsch von „Ten“ ab, sondern ein eigenständiges Album, welches noch heute zu den Besten in Pearl Jam’s Karriere gehört. Vitalogyvon Rainer Aschemeier • 1. Oktober 2003 Das Augenfälligste an „Vitalogy“ ist das außergewöhnlich gestaltete Albumcover. In Form eines Buches und somit in einer jedem handelsüblichen CD-Ständer tapfer trotzenden Form kam „Vitalogy“ einst daher und begeisterte landauf landab mit seinem grandiosen Coverkonzept. Diese Wertung bezieht sich nicht nur auf den äußeren Schein, sondern auch auf den Bookletinhalt, der abwechselnd die Texte, in Eddie Vedder-typischer Manier auf irgendwelche Rechnungen oder sonstige Marginalien hingekritzelt, und Auszüge aus den Büchern „Lecture To Boys“ und „Lecture to Girls and Young Women“ (beide wohl um die Jahrhundertwende erschienen) enthält. Während man bei den sexualfeindlichen Texten der zuletzt erwähnten Buchauszüge aus heutiger Sicht das pädagogische Grausen bekommt, erfreut die Musik des Albums um so mehr. 1994 begann aber auch die Phase der Bandgeschichte, in der man es geschickt verstand immer den miesesten Song des Albums als erste Single auszukoppeln und somit eine Hitsingle quasi gezielt zu vermeiden :-). So war die erste Single dieses Albums „Spin The Black Circle“, sicherlich einer der uninspiriertesten „Vitalogy“-Tracks und verdientermaßen in den USA noch nicht einmal in den Top 50 der Charts vertreten (unerklärlicherweise jedoch eine Top Ten-Platzierung in Großbritannien, sehr strange!). Der Großteil der CD war allerdings ein vorzüglicher Mix aus gediegenen Rockern (s. z.B. „Whipping“, „Not For You“, „Satan’s Bed“) und zauberhaften Balladen (insbesondere „Nothingman“, „Better Man“ und „Immortality“). „Vitalogy“ zeigt erstmals eine sehr „erwachsen“ aufspielende Band. Nicht so sehr die jugendliche Aggression der ersten beiden Alben regiert hier, sondern vielmehr eine „Aura des musikalischen Werks“. „Vitalogy“ verdient es als Gesamtkunstwerk betrachtet zu werden. Pearl Jam wiederholten sich auch auf ihrem dritten Album nicht und schafften es wieder musikalische Neuerungen in ihrem Sound zu entwickeln. Zwischenzeitliche psychedelische Ausflüge („Bugs“, „Aye Davanita“ und „Hey Foxymophandlemama, That’s me“) wirkten auf den ersten Blick etwas merkwürdig, bereichern jedoch im Nachhinein die Kernaussage des Albums auf eigenartige Weise. Und wenn sich bei „Bugs“ oder bei „Hey Foxymophandlemama, That’s me“ plötzlich die Nackenhaare senkrecht stellen, dann weiß man, dass auch diese „Songs“ ihren Wert haben. Das Songmaterial kann zwar rein qualitativ nicht ganz gegen die spontane Art von „Ten“ oder „Vs.“ anstinken, dennoch sei jedem angehenden Pearl Jam-Fan das „Vitalogy“-Album hiermit wärmstens empfohlen, auch wenn die CD ein paar Durchläufe braucht um gänzlich erschlossen zu werden. Übrigens: Wer sich nach dem Genuss des vorzüglich gestalteten Booklets das Album trotzdem als gebrannte Raubkopie in den Schrank stellt, kann nur als Rüpel bezeichnet werden und verdient die Bezeichung Pearl Jam-Fan sicher nicht! Merkinball (E.P.)von Rainer Aschemeier • 1. Oktober 2003 1995 sah den Großteil von Pearl Jam als Backingband für das „Mirrorball“-Album der amerikanischen Rock- & Folk-Institution Neil Young. Von Pearl Jam plötzlich als „Godfather of Grunge“ hochverehrt, wollte man Neil Youngs Namen bei dieser Gelegenheit wohl auch in die Annalen der eigenen Bandgeschichte einfließen sehen. Ergebnis war die 2-Song-E.P. „Merkinball“, die das Prinzip von „Mirrorball“ kurz und ergreifend ins Gegenteil verkehrte: Hier waren Pearl Jam die Stars und Neil Young durfte ein bisschen schräg Gitarre zupfen. Die beiden Songs auf der E.P. gehören nicht unbedingt zu den Sternstunden der Bandgeschichte, sind jedoch alles andere als schlecht. Klarer Gewinner ist der zweite Song „Long Road“, der seither immer wieder gern von der Band als Opener für ihre legendären Livegigs genommen wird. Außerdem war dieser Track Bestandteil des Soundtracks zum Film „Dead Man Walking“, Pearl Jam’s erster Beitrag zu einer Filmmusik. „I Got I.D.“, der E.P.-Opener, birgt einen kleinen Skandal. Der Song, der sich für amerikanische Verhältnisse verhältnismäßig offen mit Drogen beschäftigt, sollte ursprünglich „I got Shit“ heißen (wobei man ja weiß wofür das Wort „Shit“ im amerikanischen Großstadtslang-Sprachgebrauch vornehmlich verwendet wird). Die Bosse von „Epic“ hatten für diesen Vedder-Text nun überhaupt kein Verständnis und strichen kurzerhand den Songtitel auf die verstümmelte Version „I got I.D.“ zusammen. Fazit: Kein Muss, aber wer die E.P. hat, kann trotzdem zufrieden sein, zumal es sich bei der Mini-LP mittlerweile um ein äußerst begehrtes Sammlerstück in Fankreisen handelt. No Codevon Rainer Aschemeier • 1. Oktober 2003 Man hatte es geahnt: Pearl Jam würden nicht immer so kraftvolle Scheiben produzieren wie „Ten“ oder „Vs.“. Auch experimentell Innovatives á la „Vitalogy“ spielt sich eine Band nicht jeden Tag aus dem Ärmel. Krisenstimmung allenthalben, da wundert es nicht, dass sich Drummer Dave Abbruzzese nach einem neuen Job umsah und fortan durch Jack Irons ersetzt wurde. „No Code“ war eine herbe Enttäuschung. Schon der Opener „Sometimes“ zeigt eine ausgebrannte Band, geradezu verzweifelt auf der Suche nach kreativen Ansatzpunkten. Oft scheint auf diesem Album ein Soundeffekt mehr zu zählen als ein Song, oft wirkt das Material von „No Code“ aufgesetzt, gekünstelt und einfach uninspiriert. Die weitgehend im Midtempobereich operierenden Songs scheinen meilenweit entfernt von Geniestreichen wie „Whipping“, „Glorified G.“ oder „Once“ entfernt zu sein. Highlights gibt es keine… Putzig ist, dass „No Code“ quasi zeitgleich mit dem beginnenden Untergang der Grunge-Szene stattfand. Während sich jedoch Bands wie die Stone Temple Pilots konsequenterweise ganz auflösten und sich Alice In Chains ein ausgiebiges Bad im Drogensumpf gönnten, begnügten sich Pearl Jam, Soundgarden und die Smashing Pumpkins vorerst damit, einfach Mist abzuliefern. Das hielt aber das amerikanische Publikum nicht davon ab, auch das „No Code“-Album wieder auf Platz 1 der Billboard-Charts zu hieven. Viele hielten Pearl Jam seinerzeit trotzdem für den nächsten Abschusskandidaten. Ich für meine Person war eigentlich erst nach „Yield“ so richtig besorgt, doch wie sagt Nina Ruge immer: „Alles wird Gut!“, und die scheint es irgendwie zu wissen… ;-) Yieldvon Rainer Aschemeier • 1. Oktober 2003 „Yield“ ist Pearl Jam’s Ausflug in die Rockgeschichte. So könnte man es positiv formulieren. Negativ formuliert könnte man auch sagen: Auf „Yield“ klauen die Buben aus Seattle einmal kreuz und quer alles was im kunterbunten Garten der Rockmusik so wächst. Hier ein Schnipsel The Who, da ein Quentchen Neil Young und gaaaaanz viel Led Zeppelin. Das geht sogar soweit, dass die Single des Albums „Given To Fly“ zu weiten Teilen nahezu notengetreu dem Led Zeppelin-Song „Going To California“ entlehnt wurde. Desweiteren vergriff man sich an John Bonhams (.) Drumsound und griff mit dem unbetitelten Instrumental „•“ John Bonhams großartige Idee eines „melodischen Drumsolos“ auf (das „Original“ kennt man als „Bonzo’s Montreux“ von Led Zeppelin’s posthum veröffentlichtem „Coda“-Album). Neben dem ganzen Rumgeklaue gibt es einige hörenswerte Tracks, die einen besseren Eindruck vermitteln als noch kurz zuvor auf „No Code“. Für mich hat das „Yield“-Album den unangenehmen Beigeschmack des Uneigenständigen und „Unrechtmäßig Dauerentliehenen“ (drücken wir’s mal so aus). Nach dem Genuss von „Yield“ war mir eines klar: Die, die da Mucke machen brauchen eine kreative Inspiration. Etwas Neues! Zum Beispiel… einen neuen Drummer…!? Binauralvon Rainer Aschemeier • 1. Oktober 2003 Ex-Soundgarden-Drummer Matt Cameron stieg in die Gruppe ein und Pearl Jam gingen mit alter Technologie ins neue Jahrtausend. „Binaural“, der Titel des 2000er Albums, wurde abgeleitet von der sog. binauralen Aufnahmetechnik, die insbesondere in den 1970er Jahren verwendet wurde. Bands wie Led Zeppelin und The Who produzierten ihre Alben in dieser frühen Technik der Stereo-Ära. Dabei wurde das Effektsignal von der Audiospur getrennt und auf dem benachbarten Kanal wiedergegeben. Während also z.B. die Gitarre auf der linken Box zu hören ist, ist auf der rechten Box der Halleffekt zu hören, der der Gitarrenspur zugeordnet ist. Diese Technik, die durch die weit fortschrittlichere Methode, das Audiosignal auf beide Kanäle anteilshalber so zu verteilen, dass ein „Rundum-Stereoeffekt“ erzielt werden konnte, abgelöst wurde, findet aber noch heute ihre Fans, zumal sie einen speziellen Charme des Unvollkommenen transportierte. Außerdem kann man die Instrumentalspuren bei einer guten Produktion in der binauralen Technik glasklar auseinander halten. „Binaural“ ist zwar partiell in dieser alten Technik entstanden, klingt aber im Endeffekt soundmäßig nicht wesentlich anders als jedes andere Pearl Jam-Album, so dass man diesen produktionstechnischen Ausflug als einmaliges (?) Kuriosum verbuchen kann. Musikalisch unterscheidet sich „Binaural“ relativ stark von seinen Vorgängern „No Code“ und „Yield“. Mit mehr Kraft und Selbstbewusstsein werden Songs wie „Breakerfall“, „Evacuation“, „Light Years“ und „Of The Girl“ dargeboten. Der musikalische Wechsel scheint zumindest teilweise durch Neuzugang Matt Cameron bedingt zu sein. Der Ex-Soundgarden-Schlagzeuger liefert auf „Binaural“ einen rundum begeisternden Einstand ab. Man hat den Eindruck, dass Cameron mit den (im Vergleich zu Soundgarden) transparenteren Pearl Jam-Arrangements einfach fantastisch harmoniert und hörbare eigene Akzente setzen kann. Das Songmaterial erweist sich im besten Sinne als ausgereift und wird auch nach mehrmaligem Hören nicht langweilig. „Nothing As It Seems“, „Thin Air“ oder „Sleight Of Hand“ sind zwar keine Hymnen wie seinerzeit auf „Ten“, doch sie zeigen eine Band, die erwachsen geworden ist und es nicht mehr nötig hat (wie noch zuletzt auf „Yield“ geschehen), sich aus dem Fundus des Vergangenen zu bedienen. Man hat wieder einen eigenen Sound. Wie befreiend das auch auf Pearl Jam selbst gewirkt haben muss, merkt man „Binaural“ mit jeder Note an und genau das macht das Album zum Besten der Band seit dem 1994er Werk „Vitalogy“. Grunge ist tot, es lebe Pearl Jam!!! Riot Actvon Rainer Aschemeier • 1. Oktober 2003 Nach dem künstlerischen Erfolg von „Binaural“ legten Pearl Jam im Spätjahr 2002 ihr Album „Riot Act“ vor. Das Cover der CD ist in dunklen Braunschattierungen gehalten und vermittelt einen eher düsteren Eindruck. „Riot Act“ selbst macht jedoch durchaus keine düstere Figur, sondern greift die lässige Stimmung des Vorgängers „Binaural“ bereits mit dem ungewöhnlich sphärischen Opener „Can’t Keep“ wieder auf. Überhaupt erinnert „Riot Act“ ein ums andere mal an den famosen Vorgänger, was sich sogar bis hin zu der (zumindest von der Form her) identischen Aufmachung des Digipaks zieht. „Riot Act“ kann mit der bisher besten Produktion unter allen Pearl Jam-Alben aufwarten. Auch diesmal lag der Sound in den bewährten Händen von Brendan O’Brian, welcher nunmehr jedoch „nur“ als Mixer, nicht als Produzent in Erscheinung tritt. Die Band macht einen spielfreudigen, vitalen Eindruck, wenn auch Eddie Vedder bei den langsameren Songs des Albums in übertriebenem Maße zum Nuscheln neigt. Die übliche Bandbesetzung wird auf „Riot Act“ durch dezent aber klug eingesetzte Hammondorgel-Parts ergänzt. Dies macht sich insbesondere bei „Love Boat Captain“ und „Thumbing My Way“ bemerkbar, die zu den besten Songs des Albums gezählt werden müssen. „Riot Act“ hinterlässt alles in allem einen hervorragenden Eindruck. Es gehört klar zu den besten Pearl Jam-Alben und hat im Vergleich zu „Binaural“ auch wieder mehr innovative Momente (so z.B. bei „You Are“ und „Arc“). Das Songmaterial erscheint mit üppigen 15 Tracks jedoch etwas zu viel des Guten, zumal nicht alle 15 Songs das hohe Qualitätsniveau der eingangs genannten halten können. Ein experimenteller Polit-Song á la „Bu$hleaguer“ ist zwar inhaltlich recht putzig, doch was nützt das wenn die musikalische Seite zu wünschen übrig lässt? Die gewählte Single „I Am Mine“ kann im Übrigen nur als der neuerliche Versuch betrachtet werden, mehrere mögliche Hitsingles durch die Wahl des potentiell uninspiriertesten Songs gezielt zu umgehen. Als Fazit könnte man also sagen: Außer den wenigen angesprochenen Schwachstellen das vermutlich konsistenteste Album der Band, das eine zusammengewachsene Einheit zeigt und Pearl Jam als die letzte überlebende Macht des Grunge definiert. Pearl Jamvon Rainer Aschemeier • 25. September 2003 Vier Jahre gingen ins Land, seit dem hervorragenden „Riot Act“-Album. Wirkte das letzte Werk vom optischen Eindruck her eher düster, so überrascht das neue Werk vor allem durch zwei äußere Merkmale: 1.: Der Titel des Albums ist schlicht „Pearl Jam“ betitelt. 2.: Das Cover zeigt eine halbierte Avocado (!). Spielen Pearl Jam damit etwa auf das Denkvermögen von George W. Bush an? Könnte immerhin sein, denn schon beim Aufklappen des Digipaks enthüllt sich die schreckliche Wahrheit: Die Band als „Pile of Skulls“, also als enthaupteter Schädelhaufen. Reichlich Kunstblut und Schmodder komplettieren das splattermäßige „Bandfoto“, das zusätzlich noch durch eine – ebenfalls nicht eben gemütliche – Fotomontage eines sich puzzlemäßig auflösenden Kopfes (Vedder?) eingerahmt wird. Die Musik geht so geradlinig und kompromisslos nach vorne los, wie seit mindestens „Vitalogy“ nicht mehr. Insbesondere die höchst gelungene Single-Auskopplung „World Wide Suicide“ könnte auch problemlos in der Playlist von „Vs.“ oder gar dem famosen Debüt „Ten“ stehen. Und so geht es dann erst einmal weiter. Hätte die gute alte Schallplatte noch Konjunktur, würde man vermutlich eine „wütende A-Seite“ attestieren. Wütend sind im Übrigen auch die Texte. Im mit platzenden Schädeln und krabbelnden Kakerlaken passend dekorierten Booklet wird festgestellt, das das Leben ein Vakuum sei und man selbst nicht mehr als ein Objekt. Das Individuum funktioniere am besten als Kanonenfutter im weltweiten Selbstmord. Und wenn man schon eins in die Zähne kriegt, dann aber richtig und gleich noch ein paar Mal nachgelangt. Harter Tobak – insbesondere für eine US-amerikanische Band, die dazu noch absolut massenkompatible Verkaufszahlen aufweist. Musikalisch ist nicht nur die Aggression alter Tage wieder da, sondern es konnte auch das Qualitätsniveau der letzten Veröffentlichungen „Binaural“ und „Riot Act“ weitgehend gehalten werden. Songs wie „Marker in the Sand“ („Four Sticks“-Reminiszenz in der Strophe trifft auf John Denver-mäßige Melodie im Refrain), „World Wide Suicide“ (Finde keine Worte, hart, wütend, Knüller!), „Big Wave“ (hier merkt man einmal mehr den allgegenwärtigen Led Zeppelin-Einfluss) oder „Inside Job“ (resignative Ballade mit einem Anfang á la „Welcome to the Machine“) stellen klar: Hier ist ein Album am Start, das vor guten Songs nur so wimmelt. Prädikat: Unbedingt empfehlenswert! |

Tips:Volltext-Suche Suche nach Datum Schlüsselworte |